Die Welt driftet in rivalisierende Machtblöcke und gegensätzliche Nationalideologien auseinander. Staatliche Konkurrenz behindert eine gemeinsame Antwort auf die ökologische Krise und schürt blutige Konflikte – bis hin zur Gefahr eines direkten Krieges zwischen Atommächten. Der Begriff des „Imperialismus“ liefert den theoretischen Schlüssel, um diese Entwicklungen zu verstehen – und ihnen etwas entgegenzusetzen. Ohne ein tragfähiges Konzept von Imperialismus werden linke politische Kräfte Schwierigkeiten haben, eine prägende Rolle im aktuellen Geschehen einzunehmen.

In diesem Artikel möchten wir in vier aufeinander bauenden Schritten zu einem allgemeinen Begriff von „Imperialismus“ kommen. In einem nächsten Artikel nutzen wir dieses theoretische Werkzeug in 3-4 weiteren Schritten, um aktuelle Entwicklungen konkreter einzuordnen und politische Perspektiven zu diskutieren.

1. Die ökonomische Basis von Imperialismus ist ungleiche Entwicklung

Kapitalismus ist ein System ungleicher, bzw. ungleichmäßiger Entwicklung. Seine Eigendynamik lässt sich als „Matthäus-Effekt“ beschreiben: „Denn wer hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe; wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat“ (Mt 25,29). Oder auch: Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Im Kapitalismus ist die Entwicklung von Produktion und Konsum nur dort möglich, wo eine von Profiterwartungen getragene Kapitalakkumulation stattfindet. Im Durchschnitt ist Kapital dort am profitabelsten, wo es bereits am größten und entwickeltsten ist.

Die Spaltung der Welt in Zentren (Metropolen) und Peripherien und vor allem das globale Nord-Süd-Gefälle sind in erster Linie das Ergebnis davon. Produktivere Ökonomien ziehen überproportionalen Vorteil aus dem Weltmarkt und können ihre technologisch bedingten Konkurrenzvorteile leichter ausbauen. Das Schicksal von Ländern mit einer geringer ausdifferenzierten industriellen Basis hängt hingegen besonders stark von den Schwankungen am Weltmarkt ab (Konjunktur, Preise exportierbarer Rohstoffe, Wechselkurse).

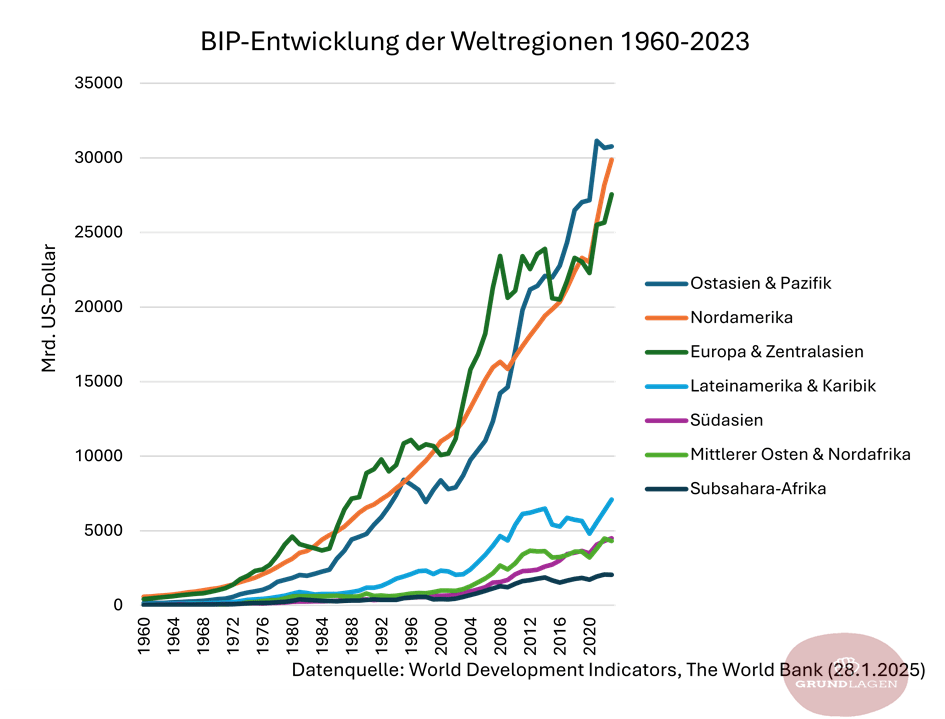

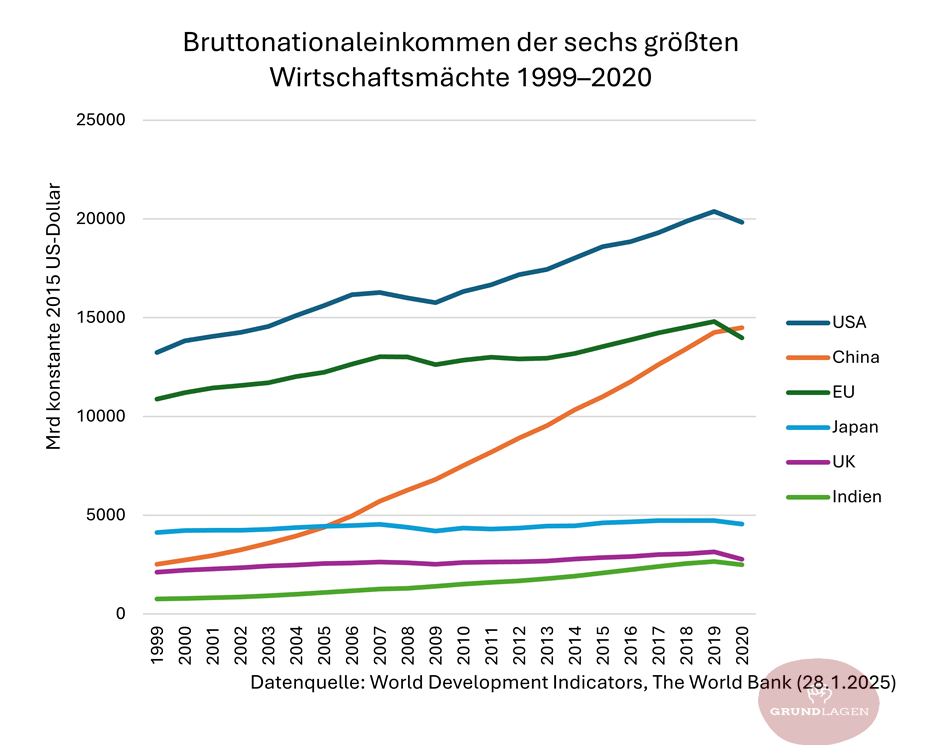

Die globalen Zentren der Kapitalakkumulation in Nordamerika, Europa und Ostasien haben eine Kehrseite: In großen Teilen der als „unterentwickelt“ bezeichneten Welt herrschen Stagnation, Reichtumsabfluss und Abwanderung. Aber auch unter den fortgeschrittenen Akkumulationszentren ist die Entwicklung ungleich: Die EU ist seit der Jahrtausendwende gegenüber den USA zurückgefallen. China ist in derselben Zeit von der „verlängerten Werkbank der Welt“ zu einem Hochtechnologierivalen des Westens avanciert. Indien befindet sich ebenfalls – von niedrigerem Niveau aus – in einer Phase beschleunigten Wachstums.

Die ungleiche Entwicklung des Kapitalismus ist der bewegliche Boden, auf dem sich die Beziehungen zwischen Staaten abspielen. Es ist die ökonomische Basis des heutigen Imperialismus.

2. Nationen sind kein geistiges Konstrukt, sondern zentrale Elemente des Imperialismus

Der Kapitalismus entfaltet sich auf Basis einer international ausgedehnten Arbeitsteilung, die durch den Weltmarkt vermittelt wird: Was an einem Ort benötigt wird, wird häufig an einem ganz anderen produziert. Außerdem können wirtschaftliche Einbrüche in einer Region mitunter weitreichendere Auswirkungen am anderen Ende der Welt nach sich ziehen. Zugleich sind die wichtigsten Zentren der Kapitalakkumulation an je eigene, abgegrenzte Wirtschaftsräume gebunden, die von jeweils eigenen Staaten organisiert werden. Die politische Organisationsform, die aus einer Vielzahl von Kapitalbesitzern erst eine bürgerliche Klasse mit gemeinsamen Interessen und kollektiver Identität macht, ist bekannt als „Nation“. Sie schafft nationale Prozesse der kapitalistischen Reproduktion und Akkumulation auf der Grundlage eines geschützten Binnenmarkts und eines gemeinsamen Rechtssystems: Konkurrenz, Ausbeutungs- und Durchschnittsprofitrate, Kreditwesen, usw.

Der Prozess des Wachstums einzelner Kapitale (Konzentration und Zentralisierung) verstärkt sowohl ihren Drang, international tätig zu werden, als auch ihre Relevanz für die nationale Wirtschaft.

Ihre nationale Relevanz besteht in der Bereitstellung kritischer Güter und Dienstleistungen, Schaffung von Arbeitsplätzen und als Basis für Steuereinnahmen. Das Zusammenspiel von Internationalisierung und Nationalisierung ist von zentraler Bedeutung. Jeder nationale Kapitalismus steht vor der Herausforderung, seine Interessen im globalen Kontext durchzusetzen. Dazu zählen zum einen die Investitions-, Einkaufs-, Absatz- und Gläubigerinteressen vieler einzelner nationaler Kapitale auf ausländischen Märkten (mit Auswirkungen auch auf den nationalen Kapitalstandort, insbesondere auf den Durchschnittsprofit und das Wachstum). Gleichzeitig geht es darum, sicherzustellen, dass strategisch wichtige Konzerne national verankert bleiben, das heißt: an die nationalen Wirtschaftsinteressen gebunden und im Bedarfsfall für den Staat (als „ideellen Gesamtkapitalisten“ bzw. Vertreter des nationalen Bürgertums) greifbar sind.

Diese Anknüpfung an nationale Wirtschaftsinteressen spiegelt sich vor allem in den Eigentums- und Managementstrukturen sowie in der Frage des Firmensitzes. Ein jüngeres Beispiel innerhalb der EU ist der Streit zwischen Italien und Deutschland rund um die versuchte Übernahme der deutschen Commerzbank (17. größter Kreditgeber in der EU) durch die italienische UniCredit (Rang 10). Das deutsche Bürgertum befürchtet, dass eine italienische Kontrolle der Bank in Krisenzeiten zu einem „Aushungern“ deutscher Kreditnehmer:innen führen könnte. Der CEO von UniCredit war übrigens italienischer Finanzminister, der von der Commerzbank vorher Bundesbank-Chef.

Das Zusammenspiel von Internationalisierung und Nationalisierung des Kapitals sowie die Verflechtung von Staat und Kapital bilden die Grundelemente des Imperialismus.

Dieser kann als eine bestimmte Konkurrenzdynamik zwischen politisch-ökonomischen Entitäten (Nationen, Staatenblöcke) verstanden werden.

3. Kapitalistische Konkurrenz ohne zwischenstaatliche Konkurrenz gibt es nicht

Der kapitalistische Weltmarkt verbindet vielfältige Regionen und Akteure in der gemeinsamen Sprache des Tausches, schafft aber keinen weltweiten Ausgleich (der Profitraten, der Produktivitätsniveaus – siehe Abschnitt 1). Ein global regulierter Kapitalismus, der allen Nationen zugutekommt – die zentrale Utopie des vergangenen neoliberalen Zeitalters – existiert nicht.

Stattdessen werden Staaten zu Werkzeugen der nationalen Bourgeoisien, um ihren eigenen Markt zu schützen und ihre Interessen im Ausland voranzutreiben.

Diese Interessen betreffen Rohstoffquellen, Investitionen, Handelsrouten, Marktzugänge und -anteile, Eigentumsrechte, Schuldentitel, Patente und Lizenzen, usw. Der Weltmarkt ist durch zwischenstaatliche Abkommen strukturiert, die jeweils privilegierte Beziehungen und/oder gemeinsame Spielregeln für grenzüberschreitende Kapital- und Warenströme festlegen (zB in Handelsverträgen).

Die Art und Weise, wie ein Land in den Weltmarkt integriert wird, bestimmt sowohl die nationale als auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit seines Kapitals, den Einfluss globaler Transaktionen auf seine Durchschnittsprofitrate und den Spielraum für seine wirtschaftspolitische Steuerung. Deswegen ist die kapitalistische Konkurrenz auch immer eine Konkurrenz zwischen Staaten um Einfluss in der Gestaltung des Weltmarkts. Im Allgemeinen gilt, dass nationale Bourgeoisien eher für Multilateralismus und Freihandel in jenen Bereichen sind, in denen sie eine starke Wettbewerbsposition haben; während sie Protektionismus und selektive Regulierungen bevorzugen, wo sie wettbewerbsmäßig schwächer sind. Je nachdem, wie sich die wichtigsten Akkumulationszentren im Verhältnis zueinander entwickeln, wechseln sich Perioden stärkerer internationaler Verflechtung („Globalisierung“) mit Perioden ab, in denen bestimmte Wirtschaftsräume stärker gegeneinander abgeschottet sind (zB in der Zwischenkriegszeit).

Die Dominanz der kapitalistischen Klassen in ihren „eigenen“ nationalen Räumen und ihre Konkurrenz auf internationaler Ebene verhindern eine Überwindung der Nationalstaaten – etwa im Hinblick auf einen potenziellen, befriedeten „Weltstaat“. Übernationale Zusammenschlüsse, wie die Europäische Union, sind keine Überwindung von Nationalstaaten, sondern Interessensgemeinschaften nationaler Bourgeoisien, um Konkurrenzkämpfe mit Volkswirtschaften kontinentalen Ausmaßes (USA, China) auszutragen.

Imperialistische Staaten zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, dank wirtschaftlicher Stärke und zentralisierter politischer Macht eine dominierende Rolle in der Weltwirtschaft oder in größeren Wirtschaftsräumen zu spielen – dies stellt jedoch noch keine vollständige Definition von Imperialismus dar.

4. Geopolitische Konkurrenz überlagert wirtschaftliche Konkurrenz

Die politische Struktur des Kapitalismus als ein System von Nationalstaaten, in dem die ökonomische Konkurrenz in eine politische Rivalität zwischen Staaten eingebettet ist, stellt die nationalen Bourgeoisien vor spezifische Zwänge und Aufgaben. Die politische Stärke eines Staates definiert sich im Verhältnis zu den anderen Staaten: Sie zeigt sich in der Fähigkeit, die eigene Souveränität gegen fremde Interessen zu verteidigen und, wenn nötig, die eigenen Interessen gewaltsam im Ausland durchzusetzen.

Die zwischenstaatliche Konkurrenz hat einen militärischen Kern: Nationalstaaten unterhalten ihre Armeen und Sicherheitsapparate in Konkurrenz zueinander. Ihre diplomatischen Beziehungen basieren auf der wechselseitigen Anerkennung oder Nichtanerkennung „legitimer“ Interessen und Einflusssphären. Basis dafür ist wiederum die wechselseitige Einschätzung ihrer militärischen Durchsetzungsfähigkeit.

Krieg ist nicht bloß eine riskante „Politik mit anderen Mitteln“, sondern der „Moment der Wahrheit“ in der Zuspitzung von Rivalitäten, der meistens auch neue Ausgangsbedingungen schafft.

Dass dabei ein katastrophales Ausmaß an Zerstörung und Leid passiert, liegt nicht nur an der technologischen Entwicklung im Kapitalismus. Eskalationsspiralen können ab einem gewissen Punkt dem zynisch-rationalen Kalkül der Politiker:innen und Schreibtischtäter:innen entgleiten – wodurch am Ende kaum noch Gewinner:innen übrig bleiben. Insofern sind (imperialistische) Kriege, ähnlich wie Wirtschaftskrisen, ein irrationales Ergebnis der kapitalistischen Rationalität.

Krieg ist stets präsent als hypothetischer „Ernstfall“, von dem aus die Staaten ihre nationale Sicherheitspolitik definieren.

Das Interesse nationaler Bourgeoisien betrifft dadurch nicht mehr nur bestimmte Geschäftsfelder oder wirtschaftliche Standortfaktoren, sondern prinzipiell alle Dinge, die die relative Stärke des eigenen Staates gegenüber den anderen beeinflussen.

Daraus entsteht auch das Bestreben, rivalisierende Staaten in der Expansion ihrer Fähigkeiten und ihres Einflusses im Weltgeschehen einzudämmen.

Dies ist die Sphäre der internationalen Politik, bzw. der Geopolitik. „Geo-“ weist auf die Rivalitäten um die Kontrolle geografisch bedeutender Gebiete, Verbindungen und Routen hin. Besonders knappe Ressourcen (Erdöl, Seltene Erden) und Technologie (Halbleiter, KI, Satellitensysteme) bekommen einen „strategischen“ Charakter, sofern ihre Kontrolle oder Monopolisierung das zwischenstaatliche Kräfteverhältnis beeinflussen. Die gewaltvolle jüngere Geschichte des Mittleren und Nahen Ostens ist z.B. ohne die Dimension der geopolitischen Konkurrenz rund um die strategische Ressource Erdöl gar nicht zu verstehen.

In diesem Sinne stimmt wohl das Motto: „Der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen“ (J. Jaurès). Die ökonomische Expansionsdynamik (Abschnitt 2 und 3) facht den Kampf um strategische Vorteile in der Staatenkonkurrenz an. Doch auch der umgekehrte Zusammenhang gilt: Die Notwendigkeit einer entsprechenden wirtschaftlichen Basis, um in der Staatenkonkurrenz die eigene Souveränität zu verteidigen und strategische Spielräume zu erweitern, hat staatliche Bürokratien oft zu Hauptakteurinnen bei der Forcierung von nationaler Industrialisierung und Kapitalakkumulation gemacht (in unterschiedlichen Epochen zB: Preußen, Russland, Südkorea, VR China).

Was ist also Imperialismus?

(Kapitalistischer) Imperialismus ist die Verschränkung von ökonomischer und geopolitischer Konkurrenz. Diese produziert eine bewegliche, hierarchische Staatenordnung.

Imperialistische Staaten sind solche, die eine ökonomische und geopolitische Machtprojektion über ihre nationalen Grenzen hinweg ausüben und sich dabei über schwächere Nationen hinwegsetzen.

Je nachdem, welche Mittel sie dabei einsetzen können (diplomatischer Druck, innenpolitische Einmischung, wirtschaftliche Erpressung, militärische Gewalt, Einsatz von Atomwaffen) und in welchem Maße sie auf andere Mächte angewiesen sind, bestimmt sich ihre Stellung als stärkerer oder schwächerer Imperialismus in der internationalen Rangordnung. Am unteren Ende dieser Ordnung stehen imperialistisch dominierte Länder, die zu keiner bedeutenden ausländischen Machtprojektion fähig sind und als Einflusssphäre einer oder mehrerer imperialistischen Mächte beansprucht werden. Die herrschende Klasse dieser Länder ist an politische und wirtschaftliche Interessen und Vorgaben ausländischer Bourgeoisien gebunden.

Imperialismus führt zu politischer Unterdrückung und ungleicher wirtschaftlicher Entwicklung – und verstärkt beides. Genau diese Ungleichheiten machen das System instabil: Unterdrückung ruft Widerstand hervor, Kräfteverhältnisse und Interessenskonstellationen verschieben sich. Konflikte zwischen imperialistischen Mächten um Einflusszonen bleiben eine ständige Möglichkeit. Der Imperialismus ist kein Ausreißer, sondern ein fester Bestandteil der kapitalistischen Gesellschaft – ebenso wie Wirtschaftskrisen und ökologische Zerstörung. Wer eine gerechtere und lebenswerte Zukunft will, muss dieses System grundlegend überwinden.