Das vorherrschende Wirtschaftssystem unserer Zeit hat in seinem 200-jährigem Bestehen enorme Veränderungen und Entwicklungen durchgemacht. Seine Krisenhaftigkeit hat es nicht überwunden. Der Hausverstand sagt: Wie soll das Prinzip des ständigen Wachstums in einer begrenzten Welt denn auch ewig gut gehen? Wiederkehrende Rezessionen – mit Konkursen, Entlassungen und zerstörten Existenzen – scheinen dem Umstand geschuldet, dass für ständig vermehrte Güter und Dienstleistungen immer wieder die zahlungsfähige Nachfrage fehlt. Eine gute „Konjunktur“ bedeutet wiederum erhöhter Materialdurchsatz und steigende Emissionen – und somit eine beschleunigte Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Trotz aller technischer und geistiger Fortschritte unserer Zeit ist keine „sozialökologische“ Reformpolitik in Sicht, die dieses Dilemma wirklich lösen kann. Mehr noch: Unsere Welt scheint derzeit von einer Krise in die nächste zu geraten. Warum das so ist erklärt ein genauerer Blick auf die Widersprüche des Kapitalismus.

Die Eigenheiten des Profits

Die notwendigen Ressourcen, Maschinen und Vorprodukte, die es braucht, um die Dinge herzustellen, die wir alle brauchen, sind heutzutage größtenteils im Besitz von gewinnorientierten Unternehmen. Deswegen sind die Eigenheiten des Profits entscheidend für die wirtschaftliche Grunddynamik: Je höher die Profitaussichten, desto stärker das Wirtschaftswachstum – und die staatlichen Einnahmen. Dabei kommt es nicht nur auf den absoluten Profit an, sondern auf die Profitraten, also das Verhältnis zwischen Gewinnen und eingesetztem Kapital. Sie sind nicht durch geniale Unternehmensentscheidungen bestimmt, sondern hängen einerseits von der Menge an Arbeit ab, die den beschäftigten Arbeiter:innen – über den Wert ihrer Löhne hinaus – abgepresst wird; und andererseits, wie sich dieser „Mehrwert“ zwischen den Wirtschaftssektoren verteilt (vermittelt über die Preisverhältnisse zwischen den verschiedenen Warenkategorien). Je stärker die Konkurrenz und je ungebundener das Kapital in seinen Investitionsentscheidungen, desto stärker gleichen sich die Gewinnaussichten in den verschiedensten Bereichen an. Wer über dem „Durchschnittsprofit“ verdient, kann es nur, soweit andere unterhalb dieses Levels wirtschaften.

Die Eigenheiten der Profitrate

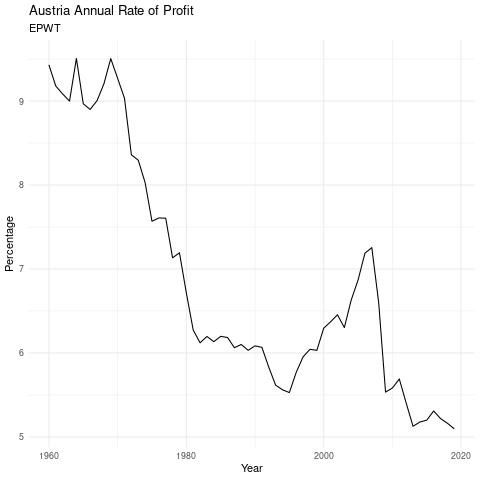

Das Problem ist nun, dass die Profitrate einer Volkswirtschaft kein dauerhaftes wirtschaftliches Gleichgewicht begründet. Sie neigt dazu zu sinken – und zwar nicht durch externe Einflüsse, sondern durch die Fortschritte des Kapitalismus selbst. In der Konkurrenz untereinander erzielen jene Unternehmen höhere Profite, die bei produktivitätssteigernden Innovationen an vorderster Front sind: Mehr Output mit (relativ) weniger Input. Dies erzeugt für alle anderen den Druck, auf modernere Verfahren umzusteigen bzw. die eigenen Kosten zu senken. Insgesamt sinkt also die Menge an Arbeit, die notwendig ist, um die Masse aller benötigten Dinge herzustellen. Was eigentlich ein Segen wäre, ist im Kapitalismus ein Fluch. Denn es bedeutet, dass größere Teile an Kapital in Produkte vergangener Arbeit gesteckt werden müssen (wie Maschinen, Gebäude, Anlagen, Hilfsstoffe, Vorleistungen, Software…) – und verhältnismäßig weniger in Mehrwert schaffende Arbeit. Die Profitrate sinkt aber, wenn es weniger Mehrwert gibt, der sich gesamtgesellschaftlich auf mehr investiertes Kapital verteilen muss (siehe oben). Für die Kapitalisten stellt sich dieser Prozess gegen Ende eines Wirtschaftszyklus branchenübergreifend als enger werdende Gewinnspannen dar – und als sinkende Profitaussichten für neue Investitionen. Schuldig gemacht werden dann die hohen Löhne, die Steuerlast, ausländische Konkurrenz oder schwächelnde Nachfrage.

Gegen die Tendenz

Dies liefert auch einige Stichworte dazu, wie der Druck auf die Durchschnittsprofitraten erleichtert werden kann:

Erstens: erhöhte Ausbeutung – mehr Arbeit für weniger Geld bedeutet mehr Mehrwert zur Verteilung zwischen den Kapitalist:innen. Deswegen agitieren Kapitalvertreter z.B. für Arbeitszeitverlängerung statt 32-Stunden-Woche. Gerade die Erholung der Profitraten in der „neoliberalen“ Ära der 1980er-1990er Jahre kann auf diesen wesentlichen Punkt gebracht werden: Erhöhung des Mehrwerts auf Kosten der Löhne und der Lebenszeit großer Teile der Arbeiter:innenklasse, wie der gesunkene Anteil der Löhne am Volkseinkommen („Lohnquote“) zeigt.

Zweitens: allgemeine Verbilligung des Sachkapitals und vor allem von Rohstoffen, die gesamtwirtschaftlich relevant sind. Dies erklärt etwa die langfristigen OMV-Verträge mit Russland oder die Sorge Frankreichs um „seine“ Uran-Vorkommen im Niger. Gerade bei Energieträgern, Nahrungsmitteln und anderen Rohstoffen zeigt die längerfristige Preisentwicklung aber eher nach oben.

Drittens: Abfluss von Profiten aus der „realen“ Produktion in die Spekulation mit Wertpapieren – was die verschuldungsgetriebenen Konjunkturzyklen und die Instabilität der Finanzmärkte erzeugt hat.

Viertens: Aneignung von im Ausland erzeugtem Mehrwert, durch internationalem Handel und den Rückflüssen aus ausländischen Investitionen.

Krise und Profitrate

Der vielleicht wichtigste Faktor sind aber die Krisen selbst. Unabhängig nämlich davon, ob der Auslöser eine Spekulationsblase, ein Ölpreisschock, eine Zinserhöhung oder eine Pandemie ist, führen sie dazu, dass vor allem weniger profitable Unternehmen untergehen und abgewickelt werden. Die überlebenden Kapitale „schrumpfen sich gesund“, schließen Standorte und entlassen Belegschaften. Sie können in weiterer Folge Produktionsmittel, Vorprodukte und auch neue Arbeitskräfte zu günstigeren Bedingungen kaufen. Die Profitrate steigt und löst eine neue Spirale von Investitionen und Nachfrage aus – bis sie am Höhepunkt des „Booms“ wieder zu fallen beginnt. Dieser Mechanismus wirkte aber in den Zyklen seit der Krise 2008 nur bedingt: Die politische Abfederung von Kapitalentwertung bzw. -vernichtung durch Rettungspakete und billiges Geld dürfte auch die Erhöhung der Profitraten gehemmt haben und somit den Zustand der „Überakkumulation“ in den kapitalistischen Zentren fortgeschrieben haben. Statt zu produktiven Investitionen kam es zu steigenden Preisen – zuerst bei Aktien und Immobilien; zuletzt auch in der „Realwirtschaft“. Die Verwertungsschwierigkeiten des Kapitals drücken unserer Epoche den Stempel auf und lassen die zaghafteste Umverteilungs- und Umweltpolitik wie eine linke Träumerei erscheinen.

Ukraine – Taiwan – Niger

Gerade dem Staat kamen in der „Langen Depression“ der letzten 15 Jahre neue Schlüsselfunktionen zu. Wenn Politiker:innen von „Standort“ sprechen, sollten man das mental mit „Profitrate“ ersetzen: Es geht dabei immer um Erhöhung des Mehrwerts durch Sicherung ausbeutbarer Arbeitskräfte und um eine kapitalfreundliche Verwendung der Staatseinnahmen, die sonst ein „unproduktiver“ Abzug von den Profiten sind. Die kapitalistische Entwicklung der sogenannten Schwellenländer – allen voran China – haben zudem nicht das versprochene friedliche Freihandelsparadies gebracht, sondern die internationale Konkurrenz verschärft. Im Imperialismus steigert sich die wirtschaftliche Konkurrenz in einen Kampf zwischen Wirtschaftsblöcken um die Bevorzugung der jeweils eigenen Kapitalgruppen, der mit Subventionen, bilateralen Abkommen, Zöllen, Sanktionen, außenpolitischen Einmischungen bis hin zu Kriegen geführt wird. Die neuen Nationalismen und Kulturkämpfe, mit denen die herrschenden Klassen die Konfrontation nach innen wie nach außen austragen, liefern den ideologischen Boden, auf dem reaktionäre Demagogen bis hin zu faschistischen Bewegungen ihren politischen Führungsanspruch begründen.

Profitabilitätskrise – Ende des Kapitalismus?

Die Eigendynamik des Kapitalismus ist nicht nur die eines zyklischen Auf und Ab, sondern einer strukturellen, schwelenden Profitabilitätskrise. Diese ist der Grund, warum gerade heute von alleine nichts besser wird. Karl Marx hat den tendenziellen Fall der Profitrate einmal als wichtigstes Gesetz der modernen politischen Ökonomie bezeichnet:

„Über einen gewissen Punkt hinaus wird die Entwicklung der Produktivkräfte eine Schranke für das Kapital; also das Kapitalverhältnis eine Schranke für die Entwicklung der Produktivkräfte der Arbeit. (…) In schneidenden Widersprüchen, Krisen, Krämpfen drückt sich die wachsende Unangemessenheit der produktiven Entwicklung der Gesellschaft zu ihren bisherigen Produktionsverhältnissen aus. Gewaltsame Vernichtung von Kapital, nicht durch ihm äußere Verhältnisse, sondern als Bedingung seiner Selbsterhaltung, ist die schlagendste Form, worin ihm „advice“ gegeben wird, „to be gone and to give room to a higher state of social production“.

Diesen „Advice“ ernstzunehmen bedeutet, linke Politik auf der Möglichkeit einer gesellschaftlichen Alternative zum Kapitalismus zu begründen – ja in dieser Möglichkeit zu begründen; davon abzuleiten. Sozialismus ist „a higher state of social production“, in dem nicht mehr Waren, sondern Gebrauchsgüter hergestellt werden; in dem nicht mehr für Profit, sondern für Bedürfnisse produziert wird. Dort führt aber kein automatischer Prozess hin, sondern Entscheidungen an den Weggabelungen, die entstehen, wenn die Krise in die Politik hereinbricht, aus der Massenpolitisierung neue Orientierungen entstehen und sozialistische Organisationen entschlossen zu handeln wissen. In einem revolutionären Prozess also.